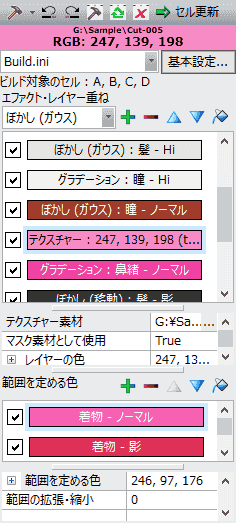

ビルドパネル

ビルドパネル ビルドパネル

ビルドパネル | ⇐ 画像をクリックするとその部分の説明にジャンプします。 |

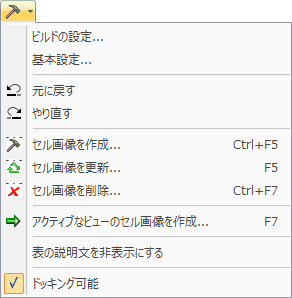

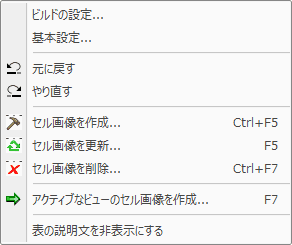

| 右クリック・メニュー ⇧ このメニューの画像をクリックすると ⇦ その部分の説明へジャンプします。 |

① カット・パネル内のパレット | ➡ | ② パレット・パネル1~5の順 |

| エフェクトの説明は以下の通りです。

|

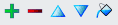

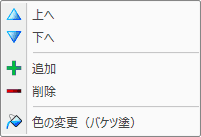

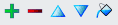

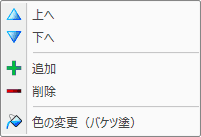

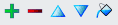

ボタンを押すことで、リストボックスの現在の選択行の上に新しいエフェクト効果を追加できます。

ボタンを押すことで、リストボックスの現在の選択行の上に新しいエフェクト効果を追加できます。

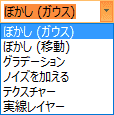

左のコンボボックスで指定したエフェクト効果を下のリストボックスの現在の選択行の上に追加します。

左のコンボボックスで指定したエフェクト効果を下のリストボックスの現在の選択行の上に追加します。 下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て削除します。

下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て削除します。 下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て上に自動します。

下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て上に自動します。 下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て下に自動します。

下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て下に自動します。 このボタンをオンにすると、バケツカーソルに変化し下のリストボックスにペイントできる状態になります。もう一度クリックすると、矢印カーソルに戻ります。

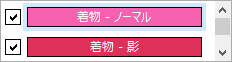

このボタンをオンにすると、バケツカーソルに変化し下のリストボックスにペイントできる状態になります。もう一度クリックすると、矢印カーソルに戻ります。 このリストボックスは、セル画像ファイルを作成する際に生成するエフェクト・レイヤーの上下関係を意味します。上下を変更するとエフェクトを重ねる順序が変化します。通常は、一番下のレイヤーに彩色レイヤーがあります。

このリストボックスは、セル画像ファイルを作成する際に生成するエフェクト・レイヤーの上下関係を意味します。上下を変更するとエフェクトを重ねる順序が変化します。通常は、一番下のレイヤーに彩色レイヤーがあります。 ボタンを押して新規のエフェクトを追加すると、

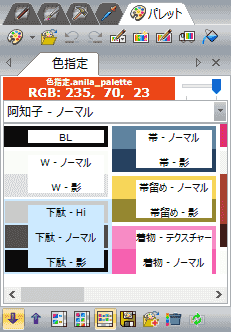

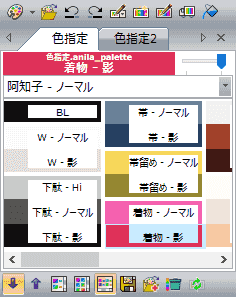

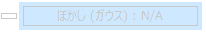

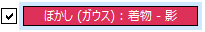

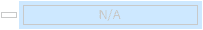

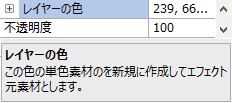

ボタンを押して新規のエフェクトを追加すると、 のように、N/A の状態で追加されます。次に、彩色画像ファイルのうちのどの色に対してこのエフェクト処理を行うかを指定するために、まずその色をスポイトしてカラーバーを変更し、

のように、N/A の状態で追加されます。次に、彩色画像ファイルのうちのどの色に対してこのエフェクト処理を行うかを指定するために、まずその色をスポイトしてカラーバーを変更し、 ボタンを押してバケツカーソルに変えて、この新しく追加した N/A の行をクリックして色を設定すると、

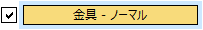

ボタンを押してバケツカーソルに変えて、この新しく追加した N/A の行をクリックして色を設定すると、 のようになります。

のようになります。 削除

削除 上に移動

上に移動 下に移動することができます。

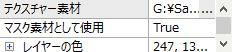

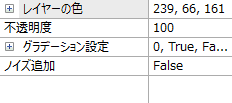

下に移動することができます。 上のリストボックスで1行だけ選択した時に、そのエフェクト効果の設定が表示されます。

上のリストボックスで1行だけ選択した時に、そのエフェクト効果の設定が表示されます。

下のリストボックスの現在の選択行の上に空行 N/A を追加します。

下のリストボックスの現在の選択行の上に空行 N/A を追加します。 下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て削除します。

下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て削除します。 下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て上に自動します。

下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て上に自動します。 下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て下に自動します。

下のリストボックスで現在選択されている行(複数可)を全て下に自動します。 このボタンをオンにすると、バケツカーソルに変化し下のリストボックスにペイントできる状態になります。もう一度クリックすると、矢印カーソルに戻ります。

このボタンをオンにすると、バケツカーソルに変化し下のリストボックスにペイントできる状態になります。もう一度クリックすると、矢印カーソルに戻ります。 このリストボックスは、上のエフェクトのリストボックスで1行だけ選択した場合にのみ表示されます。

このリストボックスは、上のエフェクトのリストボックスで1行だけ選択した場合にのみ表示されます。 ボタンを押して新規のエフェクトを追加すると、

ボタンを押して新規のエフェクトを追加すると、 のように、N/A の状態で追加されます。次に、彩色画像ファイルのうちのどの色を選択するかを指定するために、まずその色をスポイトしてカラーバーを変更し、

のように、N/A の状態で追加されます。次に、彩色画像ファイルのうちのどの色を選択するかを指定するために、まずその色をスポイトしてカラーバーを変更し、 ボタンを押してバケツカーソルに変えて、この新しく追加した N/A の行をクリックして色を設定すると、

ボタンを押してバケツカーソルに変えて、この新しく追加した N/A の行をクリックして色を設定すると、 のようになります。

のようになります。 削除

削除 上に移動

上に移動 下に移動することができます。

下に移動することができます。 上のリストボックスで1行だけ選択した時に、その色に付随する設定が表示されます。ここに表示される内容は、「範囲を定める色」「色の置換」で異なります。以下をご覧ください。

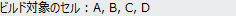

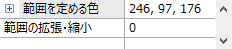

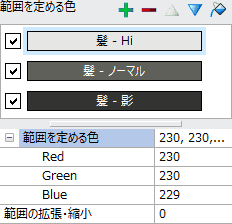

上のリストボックスで1行だけ選択した時に、その色に付随する設定が表示されます。ここに表示される内容は、「範囲を定める色」「色の置換」で異なります。以下をご覧ください。 色は必ず、彩色画像ファイルに使用されている色から選択することになりますが、基本的にエフェクト対象にした色と同じ色をまず設定します。次に、周りの色も設定します。 色は必ず、彩色画像ファイルに使用されている色から選択することになりますが、基本的にエフェクト対象にした色と同じ色をまず設定します。次に、周りの色も設定します。例えば髪の毛の Hi が髪の毛の外にはみ出してぼかしたくない場合などがあります。その場合、右図のように 「髪 - Hi」「髪 - ノーマル」「髪 - 影」の3色を設定し、これ以外の部分にははみ出さないようにします。… ☆ 他には頬っぺたの赤ブラシですが、このぼかしが髪の毛の上まではみ出したら不格好になります。頬っぺたは髪の毛の奥にありますので…。このような場合、この機能を使い、肌色の上にしかぼかしが広がらないように限定できます。 彩色画像ファイルには、色トレス線の部分がありますが、この部分の扱いがどうなっているのかという事について説明します。この色トレス線部分は、この「範囲を定める色」に含まれるのかどうか?というと自動的に含まれます。つまり、色トレス線が補完されるべき部分も含めた範囲が設定されます。通常は、色トレス線にグラデーションを付けている場合であっても、色トレス線の中間までの部分が範囲となります。この範囲をさらに手動で修正するために、「範囲の拡張・縮小」の設定があります。色の範囲を補正するためにピクセル単位で拡張・縮小できます。(マイナスの数値は縮小) |

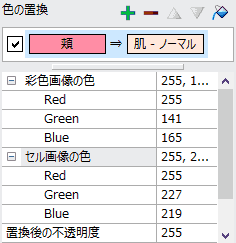

まず、この機能は必ずしも使用しなくても良いです。どうしても変更したい色だけをここで置換します。 まず、この機能は必ずしも使用しなくても良いです。どうしても変更したい色だけをここで置換します。「彩色画像の色」は必ず、彩色画像ファイルに使用されている色から選択することになります。 「セル画像の色」には任意の色を選択できます。 「置換後の不透明度」を設定することで、いわゆる「ダブラシ」にできます。ただし、通常「ダブラシ」は彩色時には行いません。ダブラシ部分を別セルに分けて仕上げるのが普通です。なぜなら、ダブラシの不透明度は使用する背景の色によって動的に変化させなければ、今どきのリアルなエフェクトを施した画面には合わなくなってしまうからです。なので、ダブラシが必要なら、その部分は別セルに分離するのが普通です。  色置換 色置換 色抽出パネルを利用すれば、一括して色を指定して色を別セルに分離できますので、ここで「置換後の不透明度」を利用する機会はあまりないかもしれません。 色抽出パネルを利用すれば、一括して色を指定して色を別セルに分離できますので、ここで「置換後の不透明度」を利用する機会はあまりないかもしれません。一つ、ここで「色の置換」を使う良い例を挙げます。頬っぺたの赤ブラシですが、頬っぺた自体の赤の部分がそのままだと赤丸の周りに光ったようなぼかしが入ることになります。それは昔のアニメなどにはよく使われた手法ですが、頬っぺたの赤丸が丸見えです。そこで、赤丸の部分の赤をぼかしだけには適応しつつ、中の赤丸は消してしまいたいと思います。上の図を見てください、「頬 ⇒ 肌 - ノーマル」になっています。これによって、赤丸部分が消せます。 | |

頬っぺたの色「ぼかし」エフェクトのみ | 頬っぺたの色「ぼかし」エフェクト+肌色に置換 |

元に戻す

元に戻す やり直す

やり直す すべてのセル画像を作成...(Ctrl+F5)

すべてのセル画像を作成...(Ctrl+F5) を押すと、次の処理が実行されます。

を押すと、次の処理が実行されます。 カットパネル内の全ての実線画像ファイル・彩色画像ファイルから、トレス線を除去し、

カットパネル内の全ての実線画像ファイル・彩色画像ファイルから、トレス線を除去し、 ビルドパネルで指定したエフェクト処理を行い、セル画像ファイルを作成します。

ビルドパネルで指定したエフェクト処理を行い、セル画像ファイルを作成します。 すべてのセル画像を更新...(F5)

すべてのセル画像を更新...(F5) を押すと、次の処理が実行されます。

を押すと、次の処理が実行されます。 カットパネル内の全ての実線画像ファイル・彩色画像ファイルから、以前セル画像ファイルを作成した後に更新したものだけを選び、トレス線を除去し、

カットパネル内の全ての実線画像ファイル・彩色画像ファイルから、以前セル画像ファイルを作成した後に更新したものだけを選び、トレス線を除去し、 ビルドパネルで指定したエフェクト処理を行い、セル画像ファイルを更新します。

ビルドパネルで指定したエフェクト処理を行い、セル画像ファイルを更新します。 ビルドパネルの設定が更新されている場合にも更新対象になります。)

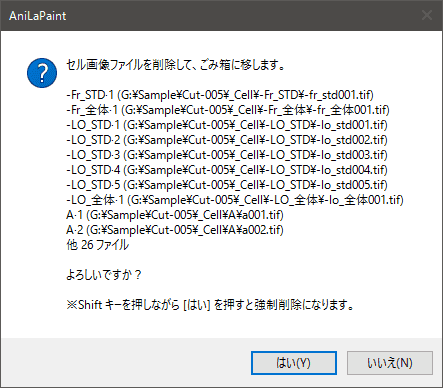

ビルドパネルの設定が更新されている場合にも更新対象になります。) すべてのセル画像を削除...(Ctrl+F7)

すべてのセル画像を削除...(Ctrl+F7)

カットパネル内の全てのセル画像ファイルを削除します。

カットパネル内の全てのセル画像ファイルを削除します。 セル画像を作成して開く...(F7)

セル画像を作成して開く...(F7)説明文を表示 | 説明文を非表示 |