前回は OpenOffice のワープロ画面の背景として、絵コンテ用紙を貼り付けるところまで説明しました。

今回は、その用紙の罫線に合わせて、「ヘッダ」「フッタ」「各コマの表組」をしてみたいと思います。

ある意味、ワープロソフトでコンテを各場合に於いて基本となる部分です。

●ヘッダを設定する

では、まずヘッダの説明をします。ヘッダとは、ワープロ文章の中で本文と分けて考えられる上の一定領域のことを言います。

ワープロ文章の本文は、編集作業によって自由にページに渡って移動させることが出来ますが、このヘッダの部分は基本的にどのページでも共通の書式となり、常にページの上端に固定された状態であります。

したがって、絵コンテ用紙のヘッダ部分とは、紙の上端から「画面」などの文字が書いてある欄までをさします。

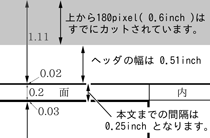

左の図を見てください。今回の設定では、「画面」などの文字が書いてある部分はヘッダと本文の間の間隔部分として設定しま す。

左の図を見てください。今回の設定では、「画面」などの文字が書いてある部分はヘッダと本文の間の間隔部分として設定しま す。

ヘッダのサイズ= 1.11 – 0.6 = 0.51 inch

本文までの間隔= 0.02 + 0.2 + 0.03 = 0.25 inch

この値でワープロソフトに設定します。それでは、具体的な操作の説明などについては、Flash ムービを作りましたので見てください。

ムービー: 絵コンテ用紙に合わせてヘッダを設定する (319KB)

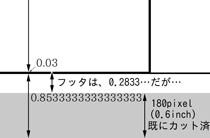

●フッタを設定する

フッタのサイズ= 0.8533… – 0.6 + 0.03 = 0.2833… inch

となりますが、無限小数となってしまいます。これはもともとA4サイズ用紙のピクセル数が 3pixel の倍数ではないために起こります。このような場合、ワープロ内の計算によっては誤差が生じます。今回は、不具合を防止するために少なめの数値として 0.27? inch をフッタの値とします。

では、実際の操作はムービで見てください。ただし、ヘッダの場合は、ヘッダ設定の後に、尺合計の欄「( + )」に文字を打ち込みやすいように、表組の設定も行っています。

ムービー: 絵コンテ用紙に合わせてフッタと表組みを設定する (836KB)

●本文に表組の設定をする

それでは、本文をコンテ用紙の罫線に合わせて表組みします。

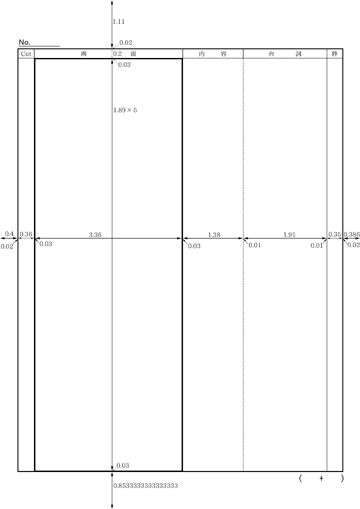

再びこの設計図を見ます。

まず、左から 0.4 inch の部分は既にワープロソフトの背景として貼り付ける前にカットしてあります。したがって、横幅の長さをおっていくと…(その際に罫線の幅も加算して計算してみると…)

Cut の幅 = 0.02 + 0.36 + 0.03 = 0.41 inch

絵のコマの幅 = 3.36 inch

※この絵のコマの幅には罫線の幅を足してはいけません。なぜなら、後で貼り付ける単体の絵のコマの幅と異なってしまうと、ピッタリと貼れないためです。

内容の幅 = 0.03 + 1.38 + 0.01 = 1.42 inch

台詞の幅 = 1.91 + 0.01 = 1.92 inch

秒の幅 = (計算しません)

※残りの幅としてワープロソフトが自動的に計算してくれるためです。誤差を自動的に吸収させるためにも入力しない方が良いです。

以上のことから、表の横には5つのセルが必要で、左から、それぞれの幅は上記の下線の引いた値となります。

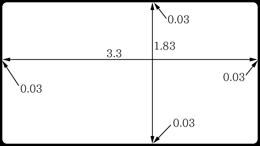

そして、この1枚の用紙に、表がちょうど5行入るようにすれば出来上がりです。そこで、次にセルの高さを計算します。セルの高さは、絵のコマの高さと同一であれば良いので、絵のコマの図をみれば分かります。

この図からセルの高さは、

1つの駒の高さ = 0.03 + 1.83 + 0.03 = 1.89 inch

ということが分かります。

それでは、表組の設定の実際の操作をムービーで見てください。

●コンテ編集時の基本的な操作方法

これまでの表組の設定によって、この方法がどういった効果をもたらすのかにピンときた人もいるでしょう。さらに、実際の編集には、フォントを変更したり、表を追加挿入したり、削除したり、コピー&ペーストする操作が必要になります。そういった操作の一端をムービーで説明してみましたので、御覧下さい。

ムービー: コンテ編集時の基本的な操作方法 (1.19MB)

さて次回からは、ワープロの機能を使って、ページ番号を自動で付ける機能や、カット番号の連番機能、同ポジのカット番号の参照機能、表形式なので表計算機能を使って秒数を自動的に集計する機能などを実装していきます。